こんにちは、石倉です。

僕は、小学校に入る前から作曲の真似事のようなことを始め、中学生の頃には本格的に作曲を始めました。

最初はギターで曲を作っており、ギターにとって指で押さえるのが難しい複雑なコードはほとんど使っていなかったんです。

長三和音といわれるメジャーコード(明るい響きのするコード)や、短三和音といわれるマイナーコード(暗い響きのするコード)などばかりを使っていました。

しかし、高校生になり、ピアノを習い始めたことをきっかけに、作曲でもピアノを使うように。

作曲スタイルが大幅に変わり、少し複雑なコードも使うようになりました。

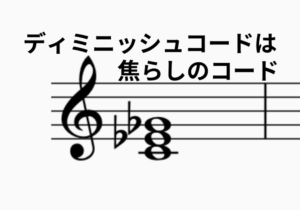

そこで使い所を悩んでいたのが「ディミニッシュコード」と言われるもの。

このコードは減三和音と言われているもので、なんだか不気味な、不安な響きがするコードです。

作曲を始めたばかりのときには、「なんだかあまりいい響きがしない⋯」と感じていて、あまり使いたくなかったのですが、ある時からこの「不安な響き」の使い方がわかって、自分の曲にたくさん取り入れるようになったんです。

ディミニッシュコードは、焦らしを作るのにとっても最適なコードでした。

あまり好きな響きではないディミニッシュコード

ディミニッシュ・コードとは、減三和音のこと。

減三和音とは、短三度の上にさらに短三度を組み合わせた音のことです。

正直、あまりきれいな響きはせず、不気味でちょっと不安な響きがするコード。

僕はあまり好きではありませんでした。

どちらかというと、ポップスでもよく使われるようなシンプルな明るい響きが好きだったため、いまいちこのコードの使い道がわからずにいたんです。

「焦らし」に最適なディミニッシュコード

ギターからピアノに作曲スタイルが変わり、ディミニッシュ・コードを演奏できるようになったのはいいものの、自分の曲にどう取り入れればいいのかわからずにいた頃。

作曲の先生の一言で使い道がはっきりと分かるという出来事がありました。

石倉雄太

石倉雄太この微妙なコード、いつ使えばいいんですかね…

それはね、キメたい音の前に使うんだよ。

「綺麗」を作るには、「汚い」が必要なんだ。

最初は言っている意味がわからなかったのですが、自分で作曲を進めていくと、「おや!?」となる瞬間が。

綺麗な響きのコードの前に、ディミニッシュコードを使うことで、綺麗な響きがより綺麗になることがわかりました。

綺麗なコードの前もきれいなコードだと、あまりその美しさが際立たないのですが、あえてあまり良くない響きのコードを使うことによって対比が生まれ、よりくっきりと美しい音が響くようになったんです。

みんなが聴きたいであろう、いわゆる曲のサビの前に、サビまで「まだ、まだ、まだ」とディミニッシュ・コードを使って焦らすことで、サビがより美しく伝わる、僕にとって新しい発見でした。

おわりに

一見すると使い所がわからなかった、あまり良い響きのしないディミニッシュ・コード。

しかし、綺麗な響きのするコードをより際立たせるために、とっても必要なコードでした。

今まで僕が書いた曲も、ここぞというサビの前にはこのコードを使っているので、ぜひ聴いてみてくださいね。

コメント